【第1回コラム】下水道について(1)

下水道は、家庭の台所・水洗トイレ・風呂や工場・事業所から出る汚れた水(これを汚水といいます)を、下水道管まで流すための設備(これを排水設備といいます)から、下水道管に流して処理場に集め、きれいな水にして川や海へ流す施設です。

みなさまに本市の下水道に対する認識や正しい知識を深めてもらうため、これから複数回にわけてコラム形式でご説明します。

下水道の役割

下水道には、大きく4つの役割があります。

1.生活環境の改善

公共下水道が整備されると、トイレや台所の水など生活系排水を汚水管へ流すことができます。

2.公衆衛生の向上

日常生活により使われた汚水が、住宅地周辺に留まると悪臭や蚊、ハエ等が発生し、伝染症の原因となります。下水道によって速やかに排除することで清潔で快適な環境をつくっています。

3.浸水の防除

下水道によって雨水を速やかに排除し、まちを浸水から守っています。

4.公共用水域の水質保全

日常生活により使われた汚水を、そのまま流してしまうと、河川や湖や海は汚れてしまいます。下水道により、汚水を「きれいな水」にしてから川に流すことで、河川や海などの水質を守っています。

本市下水道事業の現状

普及率

本市では、1968(昭和43)年に「市内全域公共下水道」を目標に下水道法に基づく事業認可を取得し、事業を進め、2002(平成14)年には汚水処理人口普及率99.9%を達成しました。

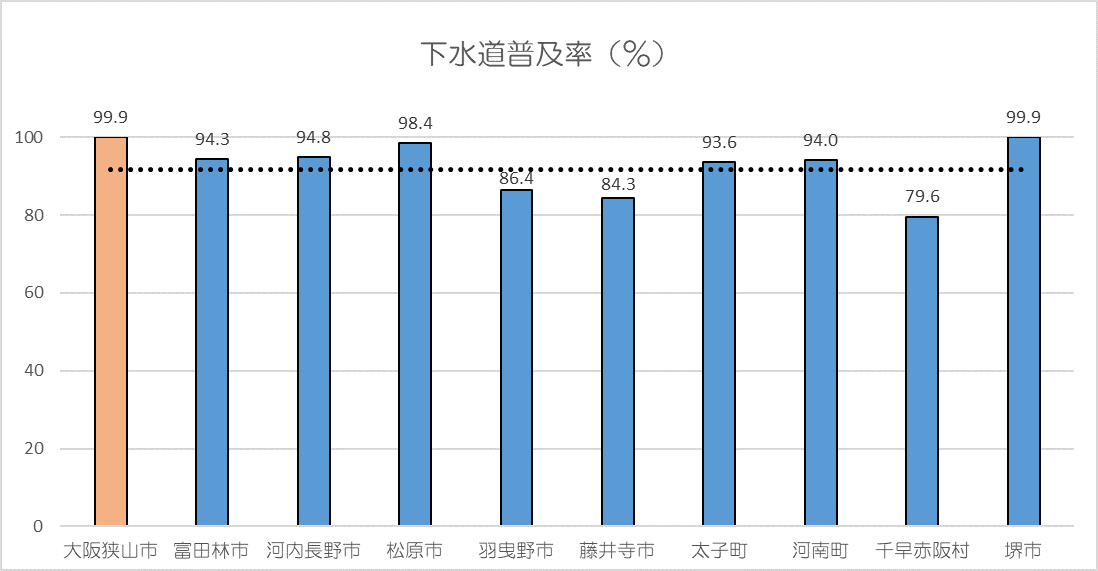

また、2022(令和4)年度における下水道処理人口普及率は、大阪府内の近隣都市の平均値91.7%に対して、本市はほぼ100%であり、大阪府内第6位でほとんどの市民の皆さまに下水道が利用できる状況となっています。

出典:大阪府HP「市町村別下水道普及率(令和4年度末)」より抜粋

下水道施設の改築・更新

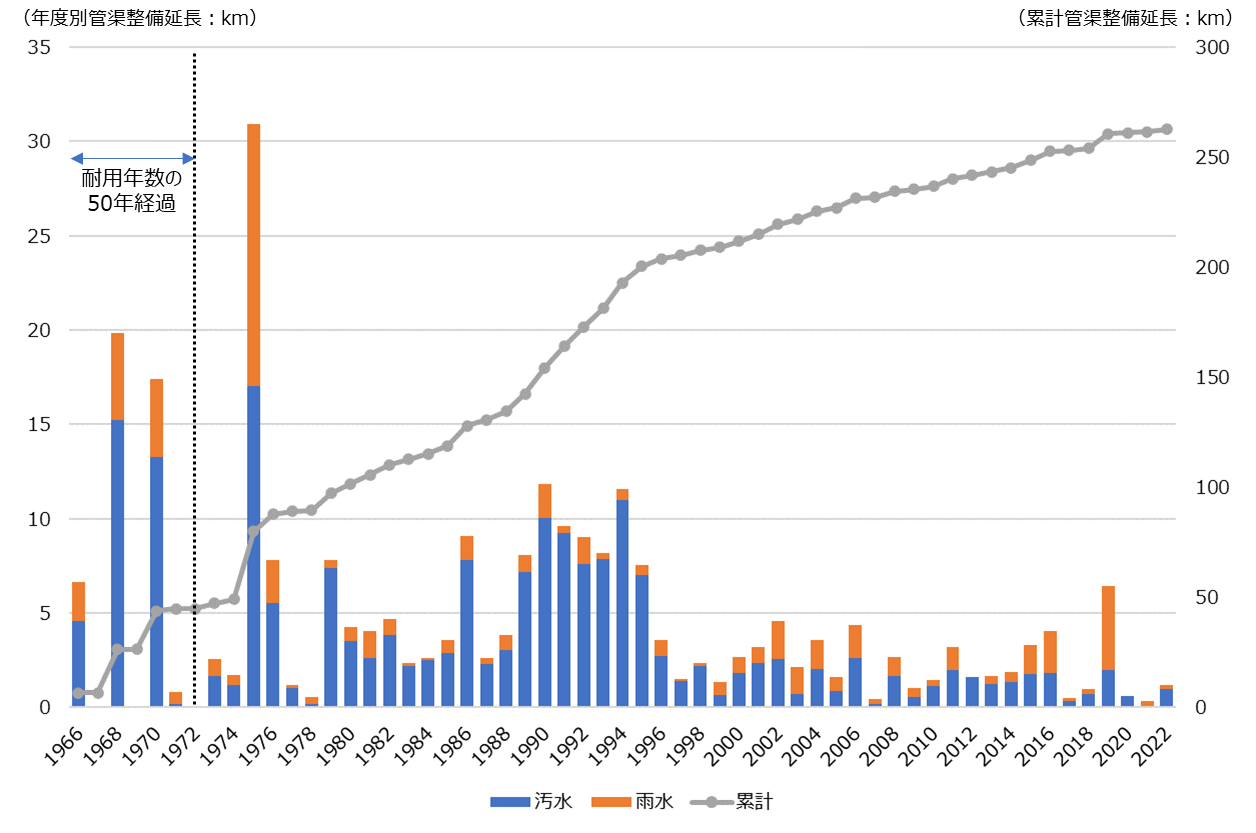

本市が保有する管きょのほとんどが1966(昭和41)年度から1976(昭和51)年度に整備されたものです。下水道管きょの標準耐用年数は50年であることから、初期に整備された管きょは供用開始から耐用年数を既に経過しており、老朽管として位置付けられています。

また、整備期間が一時期に集中しているため、多くの管きょが急速に老朽管となり、経年劣化による施設の機能不全等が懸念されています。

老朽管は今後もさらに増加することから、適切な維持管理と、改築・更新などの長寿命化や耐震化を含めた計画的な対策が効率的かつ効果的に必要となります。

【管きょの布設年度別整備延長】

これまでの取り組み

老朽化対策としては、老朽化した下水道管きょを計画的に、対策優先度の高い箇所から改築を行っています。

老朽化した既設管

更生管

地震対策としては、地震災害時にも下水道機能を維持し、下水道サービスを提供できるように、計画的に下水道施設の耐震化をすすめています。

補強前の人孔(マンホール) →補強後の人孔(マンホール)

浸水対策としては、雨水管の整備や既設水路の改修を行い、近年は雨水調整池も設置して、豪雨対策に努めています。

雨水調整池内部の様子

この記事に関するお問い合わせ先

水政策部経営総務グループ

電話番号:072-360-4389

ファックス番号:072-367-1254

問い合わせフォーム

更新日:2024年07月02日